電力レジリエンスの維持向上のためには国民も負担覚悟が必要

村上 朋子 氏

一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 戦略研究ユニット 原子力グループ グループマネージャー 研究主幹

[図1] ※クリックで拡大

令和元年、これからのエネルギーについて考える前に、これまでのエネルギーはどうだったのかを振り返りたい。本稿では昨年来話題の「電力レジリエンス」に注目することとする。

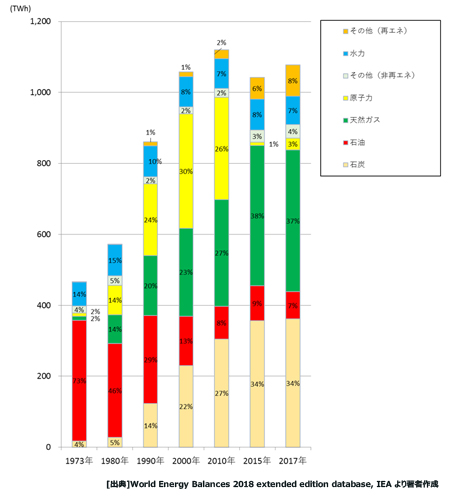

図1に日本の電力構成推移を示す。1970年のオイルショック時には電力供給の約8割を石油が占めていたが、その後電源の多様化、具体的には天然ガス火力と原子力の開発により、2010年の電源構成は石炭27%・ガス27%・原子力26%・水力他20%となった。資源に乏しい日本が世界でも稀なバランスの取れた電源ポートフォリオを40年で達成したことは、世界に誇れる実績といっていいのではないか。

その実績を可能としたのは、オイルショック以前から石油への依存に危機感を抱き、省エネルギー及び燃料調達先の分散を進めるとともに、当時は得体の知れない革新技術であった原子力を積極的に導入してきた政府のぶれない施策である。優秀な人材を設計・建設・運転の各段階で持続的に投入し、電力安定供給の基盤としてきた民間企業の貢献ももちろん忘れるべきではない。

2011年の福島第一原子力発電所事故以降、40年かけて築かれた世界に誇れる日本の「バランスの取れた電源ポートフォリオ」はたちまち瓦解した。2010年には26%だった原子力比率が2011年以降急減、2014年にはゼロとなり、9基が再稼働した2018年でも数%に留まっている経緯や背景については今更、説明不要であろう。他方、2012年より開始された再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)により、再生可能電源の導入量は急増した。それに伴う買取費用も年々増大し、2019年度は約3.6兆円と予想されている。

電力の将来像における論点として忘れてはならないのは、再生可能電源の導入拡大に伴う消費者負担増大に加えて、地震や台風など多くの自然災害に曝される中でも電力の安定供給を維持することの重要性である。特に2018年9月の北海道胆振東部地震は、一つの大規模発電所の脱落が北海道全域に及ぶブラックアウトを引き起こした、という点で衝撃的であった。一部のエネルギー関係者でしか共有されていなかった「エネルギー供給途絶リスク」がこれ以降、広く認識されるようになった。2018年10月、経済産業省「電力レジリエンスワーキンググループ」、同12月、電力広域的運営推進機関「電力レジリエンス等に関する小委員会」、2019年2月、経済産業省「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会」と、「レジリエンス」の名のつく政府の委員会が続々と立ち上げられ、「経済合理性」「安定供給」「環境適合性」の3つの柱(いわゆる『3E』)に加え、「レジリエンス」もエネルギー政策の重要な柱と位置づけられるに至った。すなわち電力システムには3Eとともに災害への耐性が一層求められるようになったのである。私はその議論が開始された平成最後から令和元年にかけての時期を「電力レジリエンス元年」と勝手に呼んでいる。

3Eに加えて一層のレジリエンスを、と要求するのであれば、そのコストを誰がどう負担するかが課題となる。この点については既に「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会」第3回会合における議題「電力ネットワークの形成及び負担の在り方」において、複数地域を結ぶ連系線強化費用の大部分を原則、全国の需要家の負担とする指針が示されている。詳細は同委員会の資料及び議事録を参照していただきたいが、「レジリエンス強化」が公益である以上、メリットを享受する全ての消費者が均等に投資を負担すべきという明確な方向性が伺える。電力システムのレジリエンス向上の主体である電気事業者側もこの方針に対し、「(連系線増強などの)投資費用が適切に回収できる仕組みを構築していくことが重要」(2019年5月17日、電気事業連合会・勝野会長定例会見)と前向きな姿勢を示している。“適切に回収できる仕組み”の具体的スキームの構築はこれからだが、北本だけでなく全国各地の連系線の整備が進み、地域偏在する再生可能電源によるメリットが広く享受されるようになり、災害時の供給途絶リスクも低減していく、となれば、消費者としてその対価を払うのは当然であろう。

2011年以降、世界にも類の無いスピードで脱原子力を(ある意味)達成した日本はこれから持てる技術と知見の限りを尽くして、大胆なエネルギー転換に挑戦することとなる。2010年まで日本の電力安定供給に貢献し、今後もまともに運転できさえすれば最安電源であるはずの原子力への「依存度を可能な限り低減(出所:第5次エネルギー基本計画)」し、更に再生可能電源拡大と電力レジリエンスの両立も望む消費者には、「安全・安心はタダではない」ことを肝に銘じ、コストを負担する覚悟が必要である。

特別寄稿トップページへ戻る