横浜市立大学 靑研究室(神奈川県)

- 活動内容

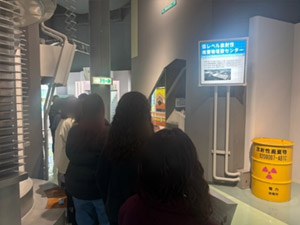

- 勉強会、日本原燃(株)見学会

- 日時

- 2025年1月15日(水)~16日(木)

- 参加者

- 9名

- 団体の設立経緯・概要

- 横浜市立大学の靑(あお)研究室は、国際教養学部、都市学系の研究室です。

研究室では、2050年を目標とした脱温暖化社会の実現に向け、再生可能なエネルギーの創出、サーキュラーエコノミー(循環経済)の推進、持続可能な生産と消費、などの環境問題を中心に幅広く研究を行っています。

横浜市立大学では、私たちのキャンパスをゼロカーボン化する「ゼロカーボン・キャンパスWG」、地域のゼロカーボン化を目指す「地域ゼロカーボンWG」、カーボンニュートラル人材を育成していく「人材育成WG」の3つの大学等コアリションの取り組みに参加しています。

2024年度は、東京都小笠原諸島父島へ「小笠原諸島における生物多様性の保護活動とプラスチック系廃棄物による生態系への影響」についての調査の為、2年生を中心に調査研修を行いました。また、リサイクルやアップアサイクルを進めている横浜・川崎・横須賀市内の企業を訪問し、サーキュラーエコノミーの実現性について研究を進めています。

海外ではスウェーデンで研修を行うほか、アジア地域の大学と合同で環境活動も行っています。

- 横浜市立大学の靑(あお)研究室は、国際教養学部、都市学系の研究室です。

- 企画者の感想

-

実際に再処理工場で試運転したときと同様の仕組みで、どう再処理を行っていくのかを視覚でわかりやすく教えていただいて、文章だけでは理解しづらかったところも非常に理解が深まりました。再処理工場のあらゆるステップにおいて、「万が一」を考慮した安全対策もしっかりとされていることが、見学で非常によくわかったので、より多くの人に六ヶ所村原子燃料サイクル施設の安全対策のすべてを知ってもらえたらいいのではないかなと思いました。しかし、まだ高レベル放射性廃棄物の最終的な処分場の候補地が決まっていないことなど、不十分で不安定な要素が残っている点が、やはり完全に賛成だとは言いにくい理由になってしまうし、原子力発電に反対する人たちもそこを指摘すると思います。最終処分場が決まっていないということは、今保管されているガラス固化体の行方がないということを意味するので、早急に事を進めるべきだと感じました。

- 参加者の感想(アンケートから抜粋)

- 原子力発電は今日議論が交わされていますが、その中で大きく取り上げられている放射性廃棄物についてのお話を聞くことができ、原子力発電に対するイメージが肯定的な方に変わりました。それも、理論的で詳細な説明があったからだと思います。とても興味深かったです。

- もう原子力発電は進めるしかない状況にあると感じたため、進めるためにも最終処分場の場所を、決定しなければならないと感じました。

- 青森県に初めて来て、六ヶ所村をはじめとする原発事業が地域貢献に結びついていることが分かりました。そのような良い面も踏まえて今後原子力発電についてもう一度考え直したいと強く思いました。

- 実際に説明を聞いたり、施設に入ることで六ヶ所村を経済的に支えている基盤となっているという規模の大きさや、安全性の考慮などがなされていることで、原子力発電への信頼感が上がったと思います。

- この研修に参加するにあたって、原子力発電についてほぼ知識がなかった状態から学び始め、地層処分は実際にどういった方法で、どんな施設でどんな技術を使って行うのか知ることができました。原子力発電にはいいイメージを抱いていませんでしたが、既存の廃棄物の処分方法を考慮すると、地層処分が1番現実的で安全な方法なのかもしれないなと感じました。個人的にはあらゆる危険性を考えて安全対策を行っていることを知ることができて良かったです。また、事前の勉強会があったことで、六ヶ所村での見学会にて理解を深めることができ、非常にありがたかったです。

- とても有意義な見学会でした。再処理施設の構内を見学したことで、身近な問題であることを感じることができました。

- もっと負の側面についても説明があってもよいのではないか。良い点は強調されていたが、悪い面についての啓蒙は必要ないと考えているのではないかと感じました。