第1回Web交流会

- 演題

- 『日本の地殻変動と地層の関係性』

- 日時

- 2024年9月13日(金)18:30~20:00

- 場所

- オンライン開催(Webex)

- 参加者

- 30名

- 共催

- 資源エネルギー庁 原子力発電環境整備機構(NUMO)

- 開会挨拶

- 丹 貴義 経済産業省 資源エネルギー庁 放射性廃棄物対策課 課長補佐

- プログラム

- 情報共有『日本の地殻変動と地層の関係性』

- 梅田 浩司 氏 弘前大学大学院理工学研究科 教授

- 質疑応答

- 閉会挨拶

- 堀内 隆史 原子力発電環境整備機構 広報部 地域コミュニケーショングループマネージャー

- アンケートより

- 参考になったこと

- 文献調査の次の段階で何をするのか少しわかった気がした。

- 地下深部について詳しくお話をうかがうことができた。私には難しかったが、もっと知りたいと思えた。

- かなり専門的な内容ではあったが、最新のデータを提示した研究内容の講演で、能登地震のメカニズムも知ることができた。

- 地層処分に関して、地下に埋設するガラス固化体を鉄製の容器(オーバーパック)に入れるが千年後には中身が少しずつ流れ出ることも想定していると話された。私はその事には思いが至らなかったが、専門家の方々はそのような様々な事が起こる事も予想して、対策などの検討がされていることを知った。

- 地質学的知見と日本の高度な土木工学技術等を組み合わせることにより、長期間安全を確保できる処分場所が存在すると考えられる。

- 印象に残ったこと

- 地層処分において、人工バリアと天然バリアによって安全に処分できることの検証を行っている内容を知ることができた。

- 深部流体が地殻変動に影響するため、文献調査をはじめ今後の地層処分事業に重要なことだと初めて知ることができた。

- 火山がないところの地下にも高エネルギーが存在すること。

- 少し専門的なお話も多く、どこまで理解できたか不明だが、専門家が研究している内容を私達が理解して議論することは大変難しいと感じたこと。

- 簡単ではないが、地質学などの専門家の知見を一般市民により分かり易く伝えるためには、より一層の工夫が必要であると思う。

- 参考になったこと

第2回Web交流会

- 演題

- 『地層処分に関する学習の学校での導入事例の発表』

- 日時

- 2024年11月11日(月)18:30~20:00

- 場所

- オンライン開催(Webex)

- 参加者

- 46名

- 共催

- 資源エネルギー庁 原子力発電環境整備機構(NUMO)

- 開会挨拶

- 丹 貴義 経済産業省 資源エネルギー庁 放射性廃棄物対策課 課長補佐

- プログラム

- 事例発表①『中学校理科と社会の連携授業』

- 江角 啓氏、大山 朋江氏 山陰エネルギー環境教育研究会

- 事例発表②『校内の放射線測定から高レベル放射性廃棄物の処分方法考える』

- 佐野 綾香氏 エネルギー環境教育研究会かこがわクラブ

- 質疑応答

- 事例発表③『地域中学・高校との交流における情報発信』

- 吉岡 弘和氏、堀川 真知子氏 福井県立美方高等学校

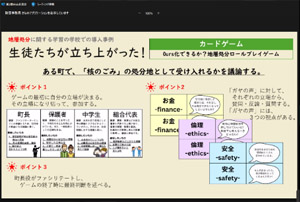

- 事例発表④『生徒による中高生の地層処分教育を促進する教材開発』

- 鮫島 朋美氏 東京学芸大学附属国際中等教育学校

- 質疑応答

- 閉会挨拶

- 堀内 隆史 原子力発電環境整備機構 広報部 地域コミュニケーショングループマネージャー

- アンケートより

- 参考になったこと

- 自分も来年から技術科の教員になるので、実践例をもとにお話しされたことで自分の今後の授業案にとても参考になった。

- 学校現場で行われている取り組みについて知ることができた。

- 中学校でも環境問題や核のゴミの処分について学習し、自分たちの未来や社会のために自分は何ができるのかを具体的に考えているところが素晴らしいと感じた。メリットやリスクの視点から意見を出し合い、互いの意見を尊重し合いながら討論をしているところも良いと感じた。

- 選択肢で「決められない」を選ぶこともいいが、そこをできるだけ減らしていくために考え続けていくことが、本当の意味で自分ごとにつながると思った。

- 印象に残ったこと

- 高校生もレベルの高いことをやっていてすごいと感じた。

- どちらの学校においても生徒が主体で発信できる仕組みが構築されていること。

- ボードゲームで処分方法を検討するやり方は面白いと感じた。

- 教科の枠を超えて授業をするには、学校側や先生同士のベクトルが同じでないといけないと思った。

- 高校生が見学等で学んだことを中学生に伝える活動が良いと思った

- 文献調査対象地域外や原子力発電所立地地域外の人達が、『本当に自分事として、我が国の地層処分について考える事とは』を考えさせられた。

- 参考になったこと

第3回Web交流会

- 演題

- 『無関心層へのアプローチ』

- 日時

- 2024年12月10日(火)18:30~20:00

- 場所

- オンライン開催(Webex)

- 参加者

- 25名

- 共催

- 資源エネルギー庁 原子力発電環境整備機構(NUMO)

- 開会挨拶

- 丹 貴義 経済産業省 資源エネルギー庁 放射性廃棄物対策課 課長補佐

- プログラム

- 情報共有『無関心層へのアプローチ』

- 木村 浩氏 木村学習コンサルタンツ 代表

- 質疑応答

- 閉会挨拶

- 堀内 隆史 原子力発電環境整備機構 広報部 地域コミュニケーショングループマネージャー

- アンケートより

- 参考になったこと

- 脳科学の知見も踏まえて人間の意識や無関心について理解を深めることができた。

- 「多様な人たちと多様な結びつきを緩やかに持つ。そうするといろんな刺激がくる。」というお話。波及効果の広がりについてのお話。

- 自分の狙いが一つだけではなく、いくつも見つけてつながりを広げることがポイント。

- 印象に残ったこと

- 多様な人たちと多様な結びつきを緩やかに持つということの価値を再確認できた。

- 関心を持ち続けるためには大きなエネルギーが必要。

- 感情の仕組みを理解することで、相手の狙いを想像・想定しながら、自分の考えを押しつけるのではなく、相手が興味ある事柄を探し、共通の話題から少しずつ繋がりをもってから自分と同じ方向に向けることを心掛けて、まだ「地層処分」について知らない人へアプローチをする。

- 話し手と聞き手が”Win-Win”になることを目指したい、ということ。

- 参考になったこと

第4回Web交流会

- 演題

- 『一般の人の興味を惹く

アプローチ方法』

- 『一般の人の興味を惹く

- 日時

- 2024年12月16日(月)

18:30~20:00

- 2024年12月16日(月)

- 場所

- オンライン開催(Webex)

- 参加者

- 30名

- 共催

- 資源エネルギー庁 原子力発電環境整備機構(NUMO)

- 開会挨拶

- 丹 貴義 経済産業省 資源エネルギー庁 放射性廃棄物対策課 課長補佐

- プログラム

- 振り返り『第3回Web交流会 無関心層へのアプローチ』について

- 木村 浩氏 木村学習コンサルタンツ 代表

- 活動紹介①『地層処分を知らない方々の意識を「0から1にする」活動』

- 水藻 英子氏 大阪環境カウンセラー協会

- 活動紹介②『NUMO自主企画支援事業「地層処分」の広報活動 第2回「講演と音楽の集い」の紹介』

- 中村 豊氏 神奈川県放射線友の会 会長

- 活動紹介③『活動紹介~背景と課題~』

- 八百屋 さやか氏 ホールアース学習会 代表

- 活動紹介④『松江エネルギー研究会活動紹介』

- 尾﨑 将矢氏 松江エネルギー研究会

- パネルディスカッション

- 質疑応答

- 閉会挨拶

- 堀内 隆史 原子力発電環境整備機構 広報部地域コミュニケーショングループマネージャー

- アンケートより

- 参考になったこと

- 他の団体の活動や考え方を把握でき、自分の団体の活動のヒントにできそうであった。

- 人が集まるところでイベントをするのも有効だと思った。

- 興味を持ってもらうために地層処分とは関係のないイベントを組み合わせることで参加者を募ることができている。実験やゲームも勉強になった。

- わかりやすく伝える工夫がまだまだ有る事が分かった。

- 音楽会とのコラボというのはとても新鮮だった。学習会のある「殻」をやぶったところを拝見した感じであった。次はどういう一手をと楽しみ。

- 各グループの活動内容が素晴らしく、ただただ感心して拝見していた。又、研修と音楽会などと組み合わせることで、集客につながっていることも新発見だった。

- 印象に残ったこと

- 環境に関心がなくても福祉に関心のある方は多い、勉強するだけでなく交流することも目的の一つ、といったことが印象に残った。

- 「正確に知る」・「自分の考えを持つ」このことは本当に重要だと感じる。

- 参加いただきたい方の関心を惹くため、種々試行錯誤されているのだな、と感じた。

- 多くの方々が地層処分の問題に取組んでおられることがわかってよかった。

- 参考になったこと